来源:河南文化网 来源作者:奚同发 编辑人:冯冬艳 发布时间:2016-08-08 16:44:32

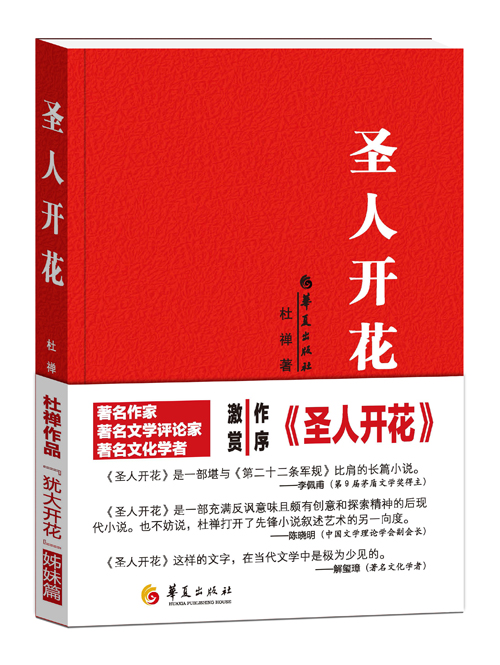

我省作家杜禅的长篇小说《圣人开花》近日由华夏出版社推出,很快引起曾拍过《孙中山》《邓小平》《周恩来》《鲁迅》等电影的第四代导演代表人物丁荫楠的关注,已近八旬的丁导,4天看完这部30万字的小说,立刻决定要将它搬上大银幕。

《圣人开花》的故事发生在电视专题片《重走圣人路》的拍摄中,摄制组的五男三女,沿着孔子当年周游列国的线路拍片。这个文化包装的商业动作,是个颇具有世俗气息的大众化事件,参与期间的各色人物不断发生性格冲突、观念纠葛、复杂的意外等……本书由茅盾文学奖获得主李佩甫、评论家陈晓明、文史学者解玺璋分别作序。

杜禅从北京回来的第一时间,笔者与他进行了对话。

奚同发(以下简称奚)《圣人开花》被评论界称作是你的《犹大开花》的姊妹篇,《犹大开花》曾被评为2010年中国新浪好书榜文学榜第3名,《圣人开花》的创作与前一部有什么关系?是否当时创作时便计划写成姊妹篇?

杜禅(以下简称杜):这两部长篇在时间上相距七、八年,《犹大开花》在2007年春节已经完稿,给了华夏社,当时他们出版战略上没有当代文学的考虑,可是责编高苏又不放手,我也相信他能做好,也就耐心地等。直到2009年年底才推出。图书市场反应很好,三年三版。之后我用三年时间写了《病城》,到了2013年,我才动笔《圣人开花》。从写作的角度上说,也没有姊妹花的考虑。但写了一半,就明确了。主要是因为两者都有鲜明的反讽色彩,有着思想指向的内在关系。换种说法,《犹大》这个姐姐问世的时候,还不知后面有个妹妹,《病城》这个男孩出生后,也不知下个是男是女。《圣人》生产的过程中,看到了和姐姐长得很像,这才组合成姊妹花。

奚:是什么原因导致你创作《圣人开花》?比如说什么直接原因,或是某个细节,灵感?

杜:《圣人开花》纯属理念的产物。我的生活矿藏很丰富,但引发不了我的冲动,没什么“大”的意思。前些年,政府提倡“以德治国”处处讲究和谐。弄个动车也叫“和谐号”。从国家的层面这是一种努力和愿景,但正是在搞这些的时候,我关注了两个问题。一是国的层面,一是家的层面。各级官员们在“以德治国”的号召下,做出了大量的难以置信的恶劣行为,疯狂得很,买官卖官,包养情人,当黑道的保护伞等等,都是准公开的了。官场成了生意场、情欲场,这种大面积的犯罪,不被人们抨击反而成了心往神盼的热谈话题了。而这时正是倡导“以德治国”的时期。再说家的层面。《大河报》有个栏目叫“一周聚散离合”。所占版面也就烟盒般大小。每周发布郑州各区的结婚和离婚的数字。这是民政局提供的,绝对权威。多年来我一直跟踪关注。前些年基本上是五比一,结婚五对离婚一对,后来,这么说吧,一年一个比例。4:1;3:1;2:1。去年,也就是2015年7月,将近1:1了。金水区的是192:148。中原区的是95:80。当然这里也有为买房的“假离婚”,但毕竟离婚了。还有大量矛盾的家庭,只是为了老人和孩子以及面子,不离婚的更多。你看,家庭都成什么样了!那些年讲“以德治国”、“处处和谐”,基本上是抬出孔子来说事,大讲《论语》,大讲国学。那么,我就发现,孔子只是书本上的东西,他生活的春秋时代是以“礼崩乐坏”为标志性特色的,你用他那套儒家学说治理二千年后的现代社会,会是什么情况呢?现实告诉我们,在善的旗帜下,恶是最猖獗的。我每年都多次外出,当我乘坐着“和谐号”的动车,看着当天的大量恶性事件和官场丑闻的报纸,你说我还能想点什么?

官方拿孔子做文章,我也就想拿这个圣人说说事。

奚:你想通过《圣人开花》进行什么样的文学和社会表达?在如今中国每年几千部长篇小说的出版量上,你觉得自己这部小说与别人的有什么不同?

杜:我喜欢“悖论”。这是我的一个特点。从合理中找出不合理,又从不合理中找出合理。开始的设计是,一个半官方的调查机构到社会的各个层面去搞儒家文化的调查,以调查机构为中心,辐射社会各个角落。进行三个月,写了六万字,觉得不满意。有天晚上,醒了,突然想到拿“重走圣人路”来写,更好,更开阔,更有历史的纵深感,“在路上”,人物也更活跃,也更容易出故事。于是推翻重来。

这部小说最大的特点是拿圣人说事,而“圣人”在这部小说的语境里,已经被反讽了。“圣人”是不是圣人?他对后世的影响到底有多大?在地球村的现代社会还有没有地位?是偶象?是符号?还是概念?是旗帜还是根基?是矛还是盾?再说“开花”,圣人怎么能开花呢?什么样的花?花可不一定都是漂亮的,惊艳的。如果说《犹大开花》的主旨是知识人背叛良知,那么《圣人开花》更深一步,良知是什么?它的内核和标准又是什么?我们今天说的良知,在相当大的程度上有儒家思想的成分(比如“修身”、“自律”、“洁身自好”等)。我在小说里对圣人扫描和定点透视,结合进行了富有趣味的思辨。

你问和其他小说有什么区别。不瞒你说,我很少看当下等文学作品,因为感到时间总是那么少,当然,凡是朋友赠送的,我都会看的,这是一种最起码的礼貌。

这部小说还有一个显著的特点,就是趣味性的思辨。陈晓明先生在序里多次提到它的趣味,“持续不断的妙趣横生”。小说是艺术,艺术必须有趣味。笑要有趣味,哭也要有趣味地哭。再就是它的思辨。叙事是思辨性的,对话也是思辨性的。趣味与思辨,在这部小说里(包括《犹大开花》),两者是紧紧扭结在一起的。有趣味相伴随的思辨,更容易引发阅读者的认同与共鸣,有了那个趣味的气场,从感性的趣味走向理性的思辨,会比一上来就是冷冰冰、硬邦邦的思辨,容易得多,作者的写作目的也就比较容易达成,因为你实现的目的的手段,不能用生硬的拒人千里的状态。

奚;许多评论家对你的小说,尤其是这部《圣人开花》的评价时都提到了反讽。你认同不?你认为反讽是一种什么样的艺术?这部小说如果确实使用了这种方法,你是有意为之,还是无意使然?

杜:反讽是我小说艺术上的追求和表达。我非常明确我在使用什么手法和技术,并且,我在反讽的道路上给自己提出新新的更高的要求。

说实话,持之以恒地以反讽为根本性特色的小说,在我国很少。但高端的评论家则能一眼看出。我特别感谢和敬佩陈晓明教授,这两部“姊妹篇”,他都认真看了,作了序。直到现在我们还没见过面,我相信有一天我会去请教的。他看出了反讽,并且给予了高度的评价,第一篇序的标题是《反讽的凯旋》,第二篇序的标题是《反讽的开花》。指出“这是近年来最成功的反讽”、“不是局部的,而是整体性的反讽”。我非常感激陈晓明先生的欣赏和鼓励。

反讽是什么样的艺术?从语义学上的定义,表面是说一件事,其实是指另一件事。但在实际创作中,反讽的内涵和外延都扩大了许多。它更多是对悖谬的观照。而悖谬,又是来自于复杂的人生体验和多重的社会认知。首先它是复杂的。只有复杂的体验之后,有了悖谬认识才有可能进入反讽领地。它有两个或多项的价值参照,然后通过众多人物将价值卷入矛盾,相互交织和渗透。他们是生活中的人物,又是一个个价值符号,价值的差异在人们的交往中交叉、交汇,必然要发生矛盾、冲突,这样,故事的冲突和情节矛盾不用设置,从人物的价值取向里就能拎出来。

我的小说属于观念小说。反讽就是一种观念。首先有了这种观念才能够去用反讽的手法。在《圣人开花》反讽是全面的。小说的名字是反讽的,小说里的标题也有,比如,“三人行,必有我敌”。是对圣人“必有我师”的解构。因为我们生活中,到处是相互不买帐的人,几十年的朋友一句话就翻脸。表面是哥们,转过身就骂你。是不是“必有我敌”?还有一个章节,最具反讽特质。《戏仿》那场。为了拍摄项目的进展,从A计划转到B计划,以儒家的十字箴言,“仁义礼智信温良恭俭让”,人们之间,既要相互打分评定,又不能得罪人,就设置为一种游戏。在游戏的掩护中,人们把内心的认知表达从容地出来。这场戏是我最满意的,原本严肃的甚至严峻的内核,通过反讽所应有的特色,颠覆、戏仿、嘲讽、荒唐等等,统统在嘻笑中柔软地展现出来。

对作家而言,反讽小说有两个视角。一是内视角,一是外视角。内视角是俯视的姿态,外视角则是仰视的姿态。具体地说,内视角是你得把这件事看透,有了一个定论,再用外视角去呈现。反讽的戏弄也好,嘲讽也好,都是在严肃的内视角的基础上,摆出来的一种“无厘头”。荒诞的内容用反讽来表现。

在我眼里,最经典的反讽作品有三个:《唐吉诃德》、《好兵帅克》、《第二十二条军规》。唐吉诃德是疯,帅克是傻,尤索林是装疯佯傻。为什么这样写?那是找到了这么个人物身份,可以纵横世界,上天入地。人物活动的空间越大,作者的精神维度就越大地展开。你要写个本份的人,规矩的人,作家就没有介质释放自己的思想感情和认知。反讽是一种姿态,一种放低的姿态,这在叙事上其实是一种很好的策略,只有姿态放低才好进攻。只有佯疯才好打破规矩放纵任性。

在中国,反讽的创作属于稀有品种,你要我说有谁,我只能说王朔和王小波。王朔的小说太剧本化,王小波太逍遥。我的阅读量有限,你能再找出其他反讽作家,请帮我指出来,我一定找好好领受。另外,我不大看文学理论方面的书,这一是我不大能从中有多少收益,还一点是我怕理论干扰了我。

刚才说了,反讽是一种复杂的社会体认。重在复杂。前些天,发生了一件让我深感意外的事情,这事也印证了复杂的社会体认带有反讽色彩的魅力——

你应该知道丁荫楠。大导演,第四代电影导演群落的代表性人物,长于拍大人物的传记性故事片,《孙中山》、《邓小平》、《周恩来》、《鲁迅》、《重生》(溥仪),《启功》,半月前,解玺璋先生在他的微信圈里发了他给《圣人开花》作的序。被一个朋友转到另一个圈里了。丁导看见了,给解玺璋打电话,就作品的具体内容询问了一番,提出想和作者见面。解玺璋和我不认识,打电话给责编高苏,高苏又打电话给我。我听了一头雾水。也没当回事,就请责编权全代理接洽。他们很快就见面了。高苏把小说给了丁导。我想,丁导看了小说不一定有下文。一个红色导演,一个黑色幽默,怎么混搭都没有戏。没想到第四天晚上10点半,丁导直接打电话给高苏,当时高苏正在西安找贾平凹约稿子。丁导说看完了,讲了三句话,第一要拍电影,第二版权卖了没有,第三要求作者本人当编剧,这小说别人不好改,要和作者见个面。高苏又和我联系。这就得当回事了——就冲丁导近八旬高龄,四天看完一部三十万字的小说,夜里10点半打这电话,你就得当回事!两人分头进京,高苏应叫返京。但是一大团疑惑还盘旋不散。他的红色的艺术里程,怎么就看中了荒诞反讽的《圣人开花》?周六,也就前天,我们见了面,围绕小说改编剧本及相关事宜畅谈了四个多小时,他说他非常看好这部小说,相信电影也能很棒。作为导演他给我的建议是,可以基本不变,只是……结尾要做一定的调整。

事情就这么定了下来,昨天我回来,乘坐的当然还是“和谐号”。我的困惑消除了,思考的结果是:红色经典也好,黑色幽默也好,仿佛是两种意识形态,但在对社会文化的复杂性的认知上,人们往往有相通之处的。几十年的伟人传记之外,丁导作为艺术大师,一定还有另一种期待和关注,否则这一连串神速而高效的动作——辗转约见、看书、夜晚打电话和作者谈电影改编,就无从解释了。

这可谓“红与黑”的现代版。

奚:一般来讲,作家无论在题材,还是文本上,都希望寻找属于自己的个性化领域。你这部小说在文本的创新上有什么样的追求?在你眼里,什么样的文本是个标高?比如哪些作家或作品。如果回望,你觉得这部小说写完后,是否留下了遗憾?比如说呢。

《圣人开花》是一部叙事难度很大的小说。它不是直接面对现实,而营造了一个第二现实,又要将这第二现实写得和第一现实有着同样的质地。这部外表热闹的小说,解玺璋看出了“悲凉”二字。这是非常敏锐的艺术感觉。这部小说的心理底色是阴郁的。我将小说的故事安排到秋天,也是为了一种秋天的阴郁氛围。佩甫兄解读整个故事分为四个层次的荒诞,这使我非常惊诧。我本人都没这么清晰的认识,但看了他的评价才发现还确实如此。

这部反讽小说写到这份上已经不易了,要说遗憾那也是有的。我对文字有种病态。全书写了六十来万字,最后用了一半。有的章节很棒但在整体结构有游离之嫌,就整章拿下。这部作品去年十月给了华夏社,十二月份都制好了版,计划今年四月出书。可是,我外出二十多天旅游回来后,又发现有问题,又闷头改了三个月,去掉了两万字,又加了两万字,结果三月份最后定稿,比预计延期三个月出版。

我关注的作品是荒诞小说。这种小说渗透着哲学思辨和情感忧郁,也就是悲剧的底色,但它们却拿悲剧以喜闹的形式呈现。

最喜欢《唐吉诃德》,因为他的所作所为就是把现实当幻象,又把幻象当现实,闹了一系列的笑话,但是这种笑话对一个有阅历的人来讲,则看出了深刻的悲剧。我们每个人都是唐吉诃德啊!自我与现实严重错位而浑然不知。凭愿望生活,凭主观生活,碰得一头疙瘩,还执迷不悟,一跃而起继续进入下一个循环。

再就是《第二十二条军规》。这是一部令人震惊的作品,半个世纪过去还能发出轰鸣。海勒对社会人生的参透到了极致。他看到了残酷,不是战争的残酷而是人性的残酷,但却用荒诞主义来表现。这个尤索林,是那么渴望生存,为了活下去,他装病住院,他裸体出操,他隐藏逃离,都是为了保护一条小命,但你不恨他,因为这些都是对黑暗的官僚机构的绝望和抗议。尤其是将军检阅时看到了他赤身,那真是以牺牲尊严对头顶上像乌云笼罩的形而上势力的嘲弄。看书时你是笑的,但合上书,却想哭。

荒诞小说复杂而深刻。可以列一串书单,《死魂灵》、《大师与玛格丽特》、《迷惘》、《失明症漫记》、卡尔维诺的作品。另外,我喜欢辨析性语言的小说,比如昆德拉。在中国,就是韩少功。

奚:《圣人开花》中的五男三女,写得个性明显,但有时阅读中又觉得过分的鲜明了,有点像戏剧舞台上的生旦净末丑。你写作这些人物前,是如何考虑这些人物的设置或搭配的?有什么样的参照系?

杜:你的这种感觉是对的。

这从两个层面说,第一,我是观念小说。观念就是价值取向,价值取向在社会生活中势必发生矛盾,而你要是持续观察下去,你会发现人的所谓复杂多面,是总体的。在一个固定事件上,其实只是某个方面的表现。比如,父与子。父就是父的形象和职责,你说他在外面背信无德,那是在外面,在家庭和孩子眼里,他是有责任的,正面的。《圣人开花》道理也一样。在这个特定的时间段、特定的事件中,人物只能表现其中的一个方面。比如左佑,他就是一种类型,平时被边缘化,但“重走圣人路”事件的刺激,他就有了释放压抑的契机。他的所言作为都是和这个事件有关的。总撰稿也如此,莫茗也如此,叶芝也如此。人物性格鲜明并非易事,沈从文对创作有一句要义:“贴着人物来写。”第二,这又是部荒诞性很强的小说。荒诞小说有可能被允许对人物的某个方面做出强化的表现。

至于八个人物的设置,那是很费周折的。每个人既要有文化符号还得具备情节元素,才能引发矛盾进而推动故事的发展。

这是我首部全虚构的长篇小说。全虚构。我没有走过列国,只是为了小说,才在地图找出当年的线路。当然人物有原型,也是复合式的。不是某个具体的人。比如康胖子。我是将三个人原型合在一起造出来的。比如左佑,这是一个类型。在当今社会,那些有品德的老实人往往被嘲笑,排挤到边缘变成沉默的人。长期以来,我一直关注这种人,他们的生活,他们的行为,他们的处境。这种被嘲笑愚弄的人,内心世界大多很丰富,这次我将他请到了摄制组,结果好戏连台,这是我事先没有料到的。多一个这样的人,整个故事都活了。在现实生活中,他们谁也不认识谁。在小说里,我把这五男三女编排成了共事的朋友了。三年来,每天上午,我手机一关就和这八个人在一起玩。

奚:《圣人开花》的结构完全是一种行走式的,根据孔子当年周游线选择不同地点,进行不同的故事构造。小说中大段的对话,也是其特点,但你是否觉得这样的对话会影响小说故事的推进?

杜:对话量大,是题材和手法决定的。反讽小说重在人物自身的语言。前面说的《唐吉诃德》、《好兵帅克》、《第二十二条军规》,人物的对话在作品中的比重都更大。你要颠覆,你要冲突,你要滑稽,你要戏仿,你要嘲弄,当然要人物自己表演。王朔不用说了,整个儿一剧本。王小波的对话也很多,但他把引号去掉了,书面上感觉是叙述。这是一些作家搞的障眼法,因为有一种时尚说法,小说是叙事艺术。一对话就不艺术了。于是将对话的引号去掉好显得很艺术。《百年孤独》是叙事艺术最成功的典范,但马尔克斯明白相告,他不写对话是他们的对话很无趣。既然无趣那就回避好了。最成功有趣的对话是《第二十二条军规》。怪诞的情节,无厘头的作派,面对疯狂的官僚体制,人们的绝望情绪,大都由人物的对话表现。但是有一点需要指出:对话是一种情绪的表达,不能光秃秃地罗列。你说我说他说,这不行,太干巴了。在《圣人开花》里,我是把对话放在营造的一系列动作表情心理的氛围中表现的。

奚:《圣人开花》中可以看出来,你对孔子及其学说做了相应的功课。请问你是怎样做这些功课的。在这当中,你对中国这位圣人有什么发现?你对儒学有什么新的认识?(这个问题,主要是你在功课前后的认识上的区别)

杜:写这部小说初,我对孔子和儒家的了解,也就是一些最简单的皮毛之见,为了创作,集中啃了一些相关的书籍,算是一场恶补,但也够不上认识。也许是生活在现代社会,无意中就用现代人的标准去要求圣人。发现了他一些毛病。这一点在小说里表达了。孔子成为圣人,主要是指他的思想学说,也就是他的精神。但就他的个人行为,我认为并不大光彩。再一个就是,在写到一年半的时候,我突然发现,孔子的周游列国,不是后人的所谓“求仕说”或“救世说”,而是“畏罪潜逃”!这种发现,是我一年半来沉浸于构思、写作小说和反复钻研史料的结果。史称孔子“周游列国十四年”,其实,在第十一年就结束了。剩下的三年,硬是待在卫国无所事事。直到他的学生立了大功,升了大官,有能力保护他了,这才回去。这个发现我在小说里给以很透彻的分析,在这里就不深谈了。

说到前后的变化,我觉得,如果盲目地认同、全盘接受既定的某种逻辑,而不肯做出一些应有的追问与质疑,那么就会是周而复始地循环,形成一种简单的平面的往复轮回的惯性,比如,“尊孔读经”构成了汉武帝创造性地“独尊儒术”以后,两千多年来中国文化中的魔咒,它能够为统治集团所用的基因被最大限度地开发了(当然,就人伦关系而言,它具有某种凝聚力和向心力),而这种“开发”,很难说没有各种实用主义的“引申”,这种“变幻”究竟与孔子的“原经”有多大的出入,研究者是不好质疑的,只能陈陈相因,鲜有“出新”。时至今日,再这样“轮回”下去,应该是距离现代化愈来愈远。“以德治国”的提法,大量实践、实例可以证明:这是不是过于意淫了?这也就是为什么,小说中表现出的现实是:儒学理念,甚至哪怕是它的符号,并没有真正广为人知而形成了一派满目的尴尬!这是具有警醒意义的。

儒学有一面是倡导人伦关系的,这对于中国目前所需要的“和谐稳定”当然很重要,但不能把它当成救世的良药。这个问题很大,通过一部作品,很难,也无力说清楚。

奚:《圣人开花》之后,是否还会创作其他“开花”?一般作家常常写成了“三部曲”,你有这个打算没有?接下来,或者说,正在,写什么呢?

杜:现在写一部长篇。如果说,《犹大开花》写的是人与社会之间的悖论,《圣人开花》写的是人与文化之间的悖论,那么这部小说则是人与自我之间的悖论。这部小说的故事框架和人物关系都基本形成。反讽的语言在技术上有相当的难度,所以快不得。它应该是第三部。因为写人与自我,又得看相关的书。最近集中看了宗教方面的书。不得要领,好像也不必得要领吧。