来源:摄影河南 来源作者: 编辑人:李 燕 发布时间:2022-02-14 15:28:54

仰借你的村庄 安放我的灵魂

试论陈更生《我的村庄》

宋聚岭

一、心中捧出的“村庄”

我相信几乎所有从乡村里走出来的摄影人都想在自己的影像里如陈更生这样呈现他的村庄,也相信一定有许多人为此作过许多的尝试,但是,许是囿于我的视野抑或个人喜好的缘故,在我看到的同类和同样篇幅的作品中,只有陈更生《我的村庄》,给了我一种迥异于任何人摄影作品的从未有过的感受。通读全书,仿佛看见了一处曾经多年寻找的心灵之家,看见了人生旅途上可以归去的方向。作者以真真切切的赤子情怀,为我们营造了一个可以用来安放灵魂的去处,把数十年萦绕于心中的乡愁凝铸成了我们共有的精神家园。他如同用一阵清风吹去了时光洒落在心头的尘埃,让我们看清了那条满是坎坷、泥泞却永远无法割舍的来时路。

在我看来,用三十多年的时光关注一个村庄固然难能可贵,但他能做到,或将来终究也会有人能够做到;用独立的影像语言,彰显独具的艺术风格,固然更不容易,却可以说这是对一位摄影家的必然要求,也是大家都必须做到的。所以,当我们打开《我的村庄》,暂可不必沉浸于那种平扑、鲜活的影像语言之中,暂可不去撩开时间的幔帐随作者走进那些旧日时光,而是要首先找到两个字——“情怀”。有了这两个字,我们就有了打开这个“村庄”的钥匙,我们就知道陈更生的“村庄”不是用相机拍出来的,而是从心中捧出来的。

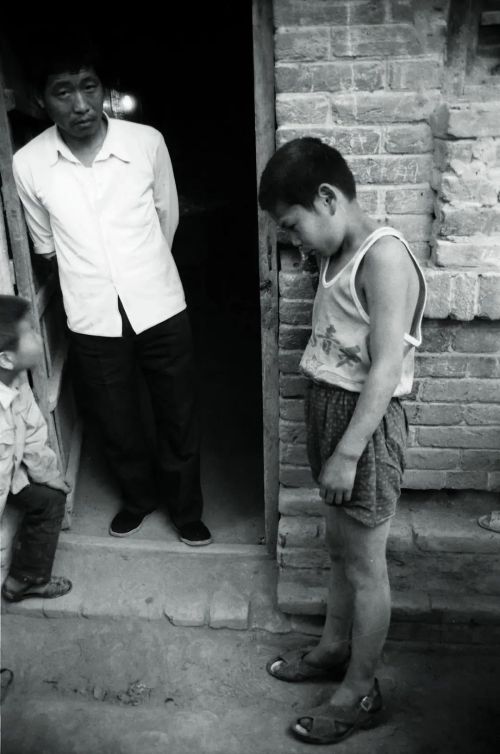

很多年了,从那条泥泞小路上走出来的陈更生,一台相机打天下,如愿以偿地成了省报的“超级记者”,同时也有了安居于省城的小家。而母亲的目光是永远扯不断的风筝线,老人家离不开的那处宅院和那座小村,成了陈更生数十年如一日的牵挂。这位因敢于第一个冲进攸关生死的突发新闻现场而闻名海内的“新闻摄影大咖”,无数次地回到村里,感到把村庄拍下来就是自己义不容辞的责任。在自己的村庄里面对乡亲父老,他按动一次快门,就像眨了一下眼睛那么迅速。他太熟悉这村庄了,那里至今萦绕着他童年的笑声、少年的读书声和青年的歌声。他不只是能够叫得上所有人的名字,而且他的称呼中多半必须带有辈分的标识,比如“正爷”“升哥”“卓婶”“虎大大”等等,这是村里的规矩,也是陈更生对自己村里人身份的确认。数十年的城市奔波,他却没有走远。他不只是把村子装在心里,而且连村里所有的亲邻以及所有亲邻的人生经历、家庭故事全部都装在心里,那是他的行囊,也是维系他生命根脉的土壤。所以我说,陈更生拍摄自己的村庄,几乎不需要一般摄影者常说的那种构思和有些人常用的摆布。他只需要默默地走在那些背影的后面,等着或者喊他们转过身来,甚至直接聚焦了那背影,按下快门。他能准确地预测到每一个人在看见镜头时的表情,他知道谁是微笑,谁是木然,谁是惊讶,谁是哈哈大笑之后一个热情的拥抱,而且知道这些表情的缘由,他是他们中的一员。这种拍摄者不需要任何构思,被摄者更没有丝毫戒备的创作状态,换了别人,简直无法想象,而在陈更生,则是自然而然,本该如此。在画册的序言中,他这样说:“无论何时,我都会记得,那个坐落在豫北黄河滩区的原阳县官厂乡李庄村是我的家。……我没办法割舍这份感情,这份从我出生就伴随着我的感情,……就像是盘在泥土里的树根,那么根深蒂固不可动摇。……我体内奔流的血液本质从未更改,它绝对是那个村庄里地地道道的血液源泉。”这就是陈更生独有的村庄情怀,村庄里的一切都在他心里发酵而成了情感的替代物,所以他说:“那里是我的根脉所系——那里有我的父老乡亲、兄弟姐妹、童年伙伴,还有我心灵深处的田园街道,迷醉的炊烟袅袅,熟悉的大树池塘……。”这些发自肺腑的情感表述,让我们清楚地看到,他完全不是以一位摄影家或者“超级记者”的身份在攫取某种猎奇性的画面,而只是一位从漂泊中回到家中的村里人。他的拍摄,也只是记者的职业习惯,是“不自觉的把镜头对准我的村庄”。——且住,至少我个人是第一次看到有摄影家把自己的创作说成是“不自觉的”,必须说,这就是陈更生从独有的情怀所引领的创作方式的升华,正是这种升华,才使他的作品有了独具的审美特征和艺术感染力。显然,“不自觉的把镜头对准我的村庄”,并不是说他的创作完全处在一种下意识的状态,而是说他的拍摄并不是从一开始就处于主动的或者说是明确的艺术创作活动中。按照他的说法叫作“只想用平实的视觉语言给后人留下点回忆的真实影像。……告诉大家我的村庄和村里的人和事,让现象成为一种有过生命的语言,让那些在历史瞬间中展现过的画面,定格为永恒的记忆。”这说明他并不是刻意要为“村庄”留下一份文献资料或者“自觉”地以“村庄”为素材进行大篇幅的艺术作品创作。他只是在自己觉得可以按下快门的时候按下了而已,他所拍摄下的这些画面,其实是他心中早已贮存下了的,拍下来是他的需要,而且是强烈的、个人化的需要。那条回村的小路,那些冒着青烟的红薯窖,路边的那座土坯房,那些长辈、平辈或晚辈的远亲近邻,那一草一木、一坑一洼,都是他按照在自己心中的模样拍下来的。他不是演员,不需要酝酿情绪然后再进入一个“村民”的角色,他就是村民;他不需要剧本和台词,那些被他放进取景框的被摄者的人生故事,都早已与自己的故事融汇在一起,镶嵌在记忆的链条上。他的生命历程甚至包括他的拍摄本身,都是这个村庄在随时代前行的征途上演绎着的鲜活而生动的剧情。这种拍摄者与被摄者的水乳交融,及至把拍摄行为本身也融入被摄对象现在时空而获得的视觉效应,才是陈更生所独有的。同时才是我们要探寻和分析的《我的村庄》独具的审美特征。

二、谁在用琵琶弹奏一曲东风破

当我们说要寻找一部作品的审美特征,就说明实际上我们有可能已经把这作品看做一件艺术品进行解读。这不仅因为美学的研究主要对象是艺术,而且正如我们前文中所谈及,《我的村庄》是一部缘起于情感表达需要,并实现了以情动人、以情获得审美主体认可的作品——这是界定其拍摄为艺术活动和成果为艺术品的主要标志。但在这里,我们却遇到了一个极大的问题。通观全本图片,我们看到的都是以大家常说的“报道摄影”的手法拍摄,好像从不刻意地追求被我们称作摄影艺术手法的光影效果、色调变化、画面构成等等,也绝不按照自己的需要改变被摄者的自在状态。那么,抛弃了这些惯用的手法甚至抛弃了那些一般性的欣赏习惯,这样的摄影行为也可以叫做“艺术活动”吗?

这里首先要说的是,答案是肯定的。因为手法和欣赏习惯并不能决定摄影行为以及结果本身(作品)的艺术或者非艺术属性。虽然被作者说成是“留下点回忆的真实影像”和“定格为永恒的记忆”的活动,可以是艺术的创作,也可以是非艺术的图像资料留存。而依照我们的一般经验,艺术与非艺术活动的区分,主要在于作品中情感的表达和精神内涵的水平。但是,《我的村庄》看起来也太像我们常见的报道摄影了,以至于我们不能一句话说清作者是在用弹花弓做一件厚实的棉被套,还是在用琵琶弹奏一曲东风破。

正如我们欣赏王献之的《鸭头丸帖》,其文字内容的实用价值,不过相当于现代人用手机给朋友回复的一条短信。而其章法的疏朗俊逸,运笔的遒劲灵动,用墨的枯润得当,令后世历朝历代的欣赏者,得到了说不完道不尽的艺术享受。这就是说我们在作品中获得的美感,显然不是那十五个字的内容,而是来自欣赏主体的精神层面的审美趣味、审美经验。毋庸讳言,在完全不懂书法艺术欣赏的人眼里,《鸭头丸帖》是不具有审美价值的。同理,《我的村庄》在拍摄中使用了那些欣赏者非常熟悉的视觉符号,巧妙地拆去了创作主体和欣赏主体之间的藩篱。作者以看似“不经意”甚至是“不自觉”拍摄,把我们也带入到了曾经的生活场景之中,恰到好处地契合了我们过往生活中沉淀下来的审美经验和审美趣味,使我们也如作者一同成为他们的村里人。这就是卷首语中所说的“《我的村庄》也是你的村庄”。也正如作者在前言中所说:“追溯几乎每一个中国人的出身,其实都是来自某一个村庄。也许不是这一代,而是上一代,上上一代,你的祖辈,都曾经拖着两条泥腿,在村头的田间耕耘,那是我们每个人走出来的地方。”五千多年的农耕文明,不仅给我们所有人的外貌特征都打上了“村里人”的印记,而且也在我们心灵上刻下对乡村的眷恋,由此才有了在欣赏《我的村庄》时,仿佛是我们在拍摄,同时又仿佛被摄者就是我们那种奇特感受。正是作者依仗娴熟的报道摄影手法,强化了影像效果的随情、随心和随意,为我们创造了灵魂深处产生共鸣的可能。至于那些照片中的人的具体身份,或者那座土坯房以及矮墙、小树林究竟是谁家的,其实也与《鸭头丸帖》中文字的内容一样,在我们的审美过程中,是不重要的。照片的实证性也只是对被拍摄的那些乡亲有用,包括那些详实的文字资料,其实都是在增强作品的真切感,并只是通过这种真切感与欣赏相关。由此足以证明,陈更生抱的是琵琶而不是弹花弓,他弹的是“东风破”而不是棉被套。《我的村庄》从创作的缘起到创作过程,从作品的完成,再到成为欣赏者眼前的审美客体参与审美的互动,都是艺术的目的或行为。当然,这里并不是说非艺术的摄影就是用弹花弓网被套,而且也绝不贬义地看待这些生活行为,只是以此表明其为与艺术行为的区别罢了。倒是用琵琶弹奏一曲东风破的比喻,在这里觉得颇为妥帖,不光弹琵琶本身就是艺术行为,而且流行歌词作家使用的“东风破”一词,早已被揉进“乡愁”的含义,成为我们思乡情感表达的一种指代。

所以,解读《我的村庄》千万不可因其在拍摄中使用了报道摄影的手法而背离了艺术欣赏的方式,不要忘记了每一幅照片都与我们有着情感的关联,不要忽略了作者在精神构建方面所做出的巨大努力和已经获得的卓越成就。对于那些看起来随意性很强,好像顺手拈来的画面,记得史蒂芬·桑德海姆一句话就行了,“最好的艺术看上去总是毫不费力的”(转引自《艺术 让人成为人》8页)。

三、村庄,一个还是两个?

当我们弄清了陈更生是从心中捧出《我的村庄》和用艺术的方式表达了他心中浓郁的乡愁,实际上就遇到了一个摄影理论研究常常存在也常常被回避的一个问题,即:陈更生在画册里所呈现的“村庄”与“坐落在豫北黄河滩区的原阳县官厂乡的李乡村”就是同一个村庄吗?回答这问题会出现一种语言上的窘迫,因为摄影艺术创作在语言材料使用的客观性方面,与任何艺术形式都不相同。按照本雅明的说法是“机械复制”,这是在摄影术出现之前的任何艺术形式都不曾遇到过的问题。不能说是,因为《我的村庄》是一本作品集,而李乡村是现实中的村庄。即使只是指代也是同样,因为镜头所选择的任何时间和空间,都大量携带了拍摄者的主观意图;也不能说不是,因为画册里的那些画面都是来自于李乡村的实拍,绝无虚构或者替代的成分。这样,我们实际上就由于表述方式上的缺憾而陷入左右为难的困境。但是,假如把问题换成:我们拍摄的作品中的画面,和这个作品创作时所面对的被摄对象是同一个物体吗?这样就简单多了,而且理论上也有确定的答案:任何影像都不能确切地指认现实中的事物,影像是与现实平行存在的另一种新的事物。也就是说,我们在拍摄时是以现实中的人或物,作为凭借或依据,重建了一个新的语言系统,藉以表达情感、情绪以及审美理想的呈现。这样我们就已经知道原阳县的那个李乡村和陈更生所著《我的村庄》,一个是现实的村庄,另一个是艺术的村庄。两个村庄之间由摄影艺术创造的特殊联系,使它们共同构成了得以安放我们灵魂的精神家园。而这种联系,正是建立在对于“机械复制”的巧妙运用带来的实证性基础之上。欣赏者基于这种实证性把影像中的村庄,与现实中的村庄等同看待,在心中生发出与作者同样的乡愁和类似于作者那样的远亲近邻之情。这就是苏珊·朗格所说的“艺术表现的是艺术家体验到的人类普遍情感(参见《情感与形式》导言)”。在陈更生的作品中,更为特殊的,是欣赏者所看到的被摄者或被摄物体的表情或状态,是面对陈更生这样的同村人拍摄者才有的。从审美主体的角度来看就是说,每一位欣赏到《我的村庄》人,都可以以同村人的独特身份,而不是以以往我们看到的那些“扫村”拍摄者的外人身份来观看这些作品了。而且我们在“艺术的村庄”里看到的,也正是这些乡邻或物体呈现给同村人的状态。作者也曾注意到这一点,他说:“当我以一个同村人,一个家人的身份把镜头对准村里所有人的时候,他们没有戒备,没有躲闪或拒绝,我可以尽情静心地去捕捉他们的精彩瞬间。”而在我看来,更重要的是在于“没有戒备,没有躲闪或拒绝”之后,作者留在取景框里的这些“精彩瞬间”是处于自在状态的被摄者。他们的笑,不是在有人喊“茄子”之后的笑,他们的惊奇或木然,也不是在任何人干预之后故意做出来的。拍摄者和被摄者之间的交流,完全是自己人之间的生活状态,拍摄和被拍也是他们共同的生活部分,并且完全不像过去常见的那种“偷拍”方式那样存在伦理问题上的争议。我们至今还没有既定的理论或观点定义这种现象,没有人能够说清这种从生活中的情感到为艺术表现内容的转化机制。但是,《我的村庄》显然已经实现了这种应该被称为“艺术化的过程”。这就是前文中所说的我们要寻找的《我的村庄》摄影创作方式的升华,认定了这一点,我们才能准确把握陈更生作品的真正价值,将其与浩如烟海的“扫村”影像区分开来。

四、从没有路的地方踏出一条路来

现在我们终于可以回过头再来看看《我的乡村》究竟有多么精彩了。必须承认前文中那些令人感到饶舌的讨论,有借陈更生作品的成功强调自己摄影观的嫌疑,同时也必须说明这就是笔者的立场。摄影就是一种手段、一种方式,当你是用这手段从事与精神构建相关的情感表达、表现,并且达到了应有的境界,那么你的摄影就是艺术形式的一个种类。反之,如果与情感和精神无关,你的摄影就与艺术无关。再者,假设没有前文中那些讨厌的饶舌,我只是自说自话地认定陈更生开创了一条属于他自己的路,说《我的村庄》就是一件难得的艺术品,你会同意吗?而现在,我们只需要说说这些影像有多么精彩,你就能够以自己的解读认定其艺术价值了。

陈更生把整部作品分为六个部分,第一部分《村庄》可以看做整体艺术表现的背景。初看起来有点类似于姜健先生的《场景》系列,但是对比一下就可以发现他们之间的巨大差异。《场景》的艺术表现,以静为要,他以特殊的造型手段使画面静到欣赏者觉得似乎有人影来去,让画面活起来。现实中存在着的村庄、门户、小景,被姜健拍成了自己记忆中的样子,实现了他独特的以静求动的效果。而陈更生的《村庄》则留下了小院、门户、土路、院墙完全是在自己眼前的状态,让欣赏者几乎可以聆听到拍摄者的脚步声。姜健让人觉得《场景》很远、很远,用距离产生美;陈更生让人觉得《村庄》很近、很近,用真切产生美。几乎同样的小院、门户、家当,姜健以唤起深沉思念的静谧取胜,陈更生则以感受得到的活力取胜。事实上,《村庄》在展开艺术表现广阔背景的同时,也奠定了影像语言风格的基本格调:以平视求平实,以真切见真情,并以此风格贯穿全书。

第二、三部分《乡亲》和《劳作》是全书的中心,也是最能体现作者用情用心的部分。《乡亲》在形式上特别接近时下流行的那种“面孔照”,但是细看来几乎可以说任何人的“面孔照”都与之无法比拟。没有刻意的环境选择,没有刻意的用光痕迹,没有刻意的构图模式,作者按下快门的那个瞬间,就是他遇到被摄者的那个瞬间。所有被摄对象都是正在自己的时空里照常生活着,空间在变化,时间在前行,没有因为拍摄者的快门按动而有丝毫的停顿。作者利用他独有的优势,让我们看到了一个村庄于真正的自在状态中的那种鲜活、生动。你看“卓婶”把麻将搓得乱蹦时的从容,你看残疾的“社钮叔”抽烟时目光里的自信,你看“天柱叔”蹲在自家门前时的得意,你看“刘世杰奶奶”和“刘福大大”被岁月镌刻在笑容里的慈祥,你看“铁钮叔”睡在麦秸垛边的那种惬意,你看“连三儿叔”那种与生俱来的谦和……。这些自在状态中的表情,正是我们感到可以把自己的灵魂安放于此的重要元素。相信你一定能品味出,这是“外人”看不到也拍不到的,因为这些表情不是“做”出来的,而是他们生活、生命本来的样子,他们每天都是这样。你把“外人”扫村猎取的影像拿过来进行一番比较,就可以明显察觉到,那些“戒备”“躲闪”和“拒绝”,使他们的表情里失去了这样的“真切”,猎取的镜头已是从现实生活中抽取出来的时空,任何“外人”些微的干预,都必然在抽取过程中留下无法磨灭的痕迹。

《劳作》部分看起来作者好像有意记录了村里一些常见的生产方式,但他同样得益于身份和那种“随情、随心、随意”的创作态度,使我们明明白白地看到了若干年来中原乡村真实的生产场景,而且也真真切切感受到村民们真实的生命历程。从这个部分中我们可以看到,拍摄者好像并不太在意对瞬间的截取,而是把功夫、技巧用于空间的选择,即画面的四条边的运用上。在这里,时间截取不是决定性的,空间剪裁才是决定性的。他让我们看到的不是“事件的典型瞬间”,是“生活的庸常瞬间”,而正是这种“庸常”带给了我们强烈的真实感。摄影人常常喜欢用所谓“典型瞬间”,来代表具有一定时间长度的事件,而陈更生则以被摄对象与所在空间的关系,在画面中灌注自己的情感。就是说,在讲述事件和情感表现两者之间,陈更生选择的是后者。加之边框的放置巧妙到恰好符合我们的视觉经验,让欣赏者仿佛可以忽略边框的存在,使画面与真实、艺术与现实,在我们心中交织起来,审美心理学中所说的“移情作用”由此而生。在创作心态方面,还有一点与大多“扫村”作品不同的是,《劳作》部分中,看不到“外人”镜头中那些面对艰辛劳作的乡下人的怜悯、嫌忌、讥笑等等,也没有那种相关“正负能量”的牵强歌颂、赞美等等。作者所说的那种“不自觉”的拍摄,使之真正摈弃了所有不适当的概念,由真实生活场景的再现,进入到了情感表现的境界,引领我们把烈日下光着脊梁的劳作者看做了自己或自己的亲人。

过年是中国人日常生活中一等一的大事,尤其在农村,它使平凡的生命有了一种节奏感。所以画册中设置了《过年》部分,不仅显得很有必要,而且也能让我们感受到李庄村人的生命节奏。陈更生把过年看做李庄村人的狂欢、中原农民的狂欢、中国人的狂欢,显示了他对于这种生命节奏感的看重。他注意到了这是一种重要的仪式,但他却没有按照仪式的程序记录李庄村的过年,而是把乡亲们过年时情绪作为表现的主要对象:祥和、欢乐、团圆,以及各式各样的走亲访友、欢天喜地。作者继续以随意拍摄的方式,不动声色地展现了李庄村人物质生活和精神面貌发生的巨大变化,让我们感觉到他也完全置身于这欢天喜地之中。这说明他寻找和表现的都是情绪,而不是仪式本身,他要渲染的是喜庆,是生命前行的真实状态,而不是关于年的某种概念。他要用年的喜庆强化村庄的可归宿感,而不是把乡村看做必欲挣脱的牵绊。所以他才在年后离开村庄时,“把车窗全部打开,灌满故乡的味道,要把这种混合着鞭炮味、肉味、饺子味、酒味、香烟味、猪圈味,这些销魂的故乡味道带回郑州。”过年,让陈更生的恋乡情结在艺术表现上达到高峰,通过《过年》,他也把这些味道镶嵌进了影像里,肆无忌惮地撩拨着我们的思乡之情。

《童年》和《日子》是画册的最后两个部分。对于村庄来说,童年象征的是希望,日子展现的是久远。在《童年》中,陈更生几乎一直是在寻找自己年少时的身影,而在《日子》里,他则是在小心翼翼地划一个圆,要把不尽的乡愁安放在其中。所以他在全书的结语中说:“上年纪了,乡愁在记忆里越来越清晰,怎么也赶不回老家,它总是跟在我们身后在都市里游荡,一不留神,就会牵引着我们的灵魂重回故土。思念的情绪溢满胸膛,妈妈在那个不起眼的农家小院门口望眼欲穿。回家!坚定不移。”从《童年》到《日子》,一个村庄从古老文明的深处走来,也将渐渐没入现代文明的深处。变化是常态的和永远的,但一定也有什么东西是不变的,譬如我们在漫长的农耕文明时代积淀下来的耕读传家习俗中对家族兴盛的渴望,譬如亲邻交往中辈分提醒显示的族群意识和宗法观念等等。当过快的发展变化使我们的心灵受到某种伤害之时,这些依然存放在“家”中的不变的东西,就可以拿来修复我们受伤的灵魂,使我们的精神得以重生。所以“希望”和“日子”看起来平平常常,却会因其真切,被我们每一个人珍藏在心的最深处。“希望”在这时光中不断地萌发、长大,“日子”也在时光中无尽地延续、远行。而作为个体生命的我们,灵魂的归宿虽然必定不是荒芜、破败或战乱、饥馑,但它也未必就是繁华、豪奢或物欲横流。灵魂的家园不是物质条件所能够决定的,它要帮助我们实现精神的圆满,让有限生命放射永恒的光芒。

人们常把艺术家称为灵魂的建筑者,这也许只是一种美好的愿望,按照时下流行的观念,我们或者不必对从事任何职业的人进行道德绑架。但是,摈弃对于豪奢生活的追求,崇尚精神的圆满,多一些终极关怀,总是不错的人生选择。具体到每一位当下的摄影人而言,陈更生是一个重要的启示:像他回到自己的村庄里那样回到属于自己的环境里去吧,只有在那里你才能够如鱼得水,才能够真正把你的摄影创作融入你和父老乡亲共同的生命历程之中,才能站在时代的制高点上,按下快门,捧出心中珍藏的“家”。路虽艰难,正如鲁迅先生所说,要“从没有路的地方踏出一条路来”。从陈更生《我的村庄》中,我们看到,虽然回家的路很远,但他却早已认定了那个方向,与他相比较,大多的人依旧在迷惘之中。所以,能够仰借他的村庄,安放自己的灵魂,亦为人生幸事。因此我以为,摄影人切不可小瞧了摄影成为艺术的必要性,亦不可把创作轻易说成是“玩艺术”。真正的艺术家需要有大智慧,讲大道德,需要踏着荆棘勇敢前行,为自己,也为许许多多追求精神圆满的人。

从艺术学的角度解读一部摄影专著是困难的,我们不仅较少这种解读,甚至这样大部头的专题摄影著作也还不很多见。时下流行的评论,多是从社会学角度的价值考量,我以为这对作为艺术品的评论对象来说是不够公平的,因而尝试着用自己的方式对《我的村庄》进行粗浅的解读。但就本文而言,也只能算作假定自己是站在了艺术学的立场上,因为我本来就是理论方面的门外汉,疏陋在所难免。以此,要特别感谢陈更生先生的信任,他在得到样书后,第一时间就拿给我看,并约撰文。我自知难以胜任,却没有推脱,只因确实被他的作品打动了,值此谨以此文向陈更生先生真诚致敬。